Les Anciens savaient déjà que la Terre est ronde

- Maîtriser Ses Pensées

- 12 déc. 2020

- 7 min de lecture

Cette idée nous rappelle que notre histoire est loin d'être linéaire, et qu'elle peut être cyclique à travers les âges. Les vérités scientifiques ne suivent pas toujours une cohérence chronologique comme on se plaît à le croire, et leur pénétration dans la société dépend bien souvent des croyances des hommes.

Il nous arrive donc encore d'oublier que la croyance que notre Terre est plate est récente puisque cette idée est née au XIVème siècle.

Voici l'occasion de revenir dans cet article sur la vision qu'ont eue les hommes de l'Univers à travers les âges, de l'Antiquité à nos jours. La chronologie et le contenu de cet article est largement inspiré du premier chapitre de l'ouvrage de Stephen Hawking "Une brève histoire du temps".

Les Grecs de l'Antiquité

Aristote avait déjà démontré que la Terre était une sphère

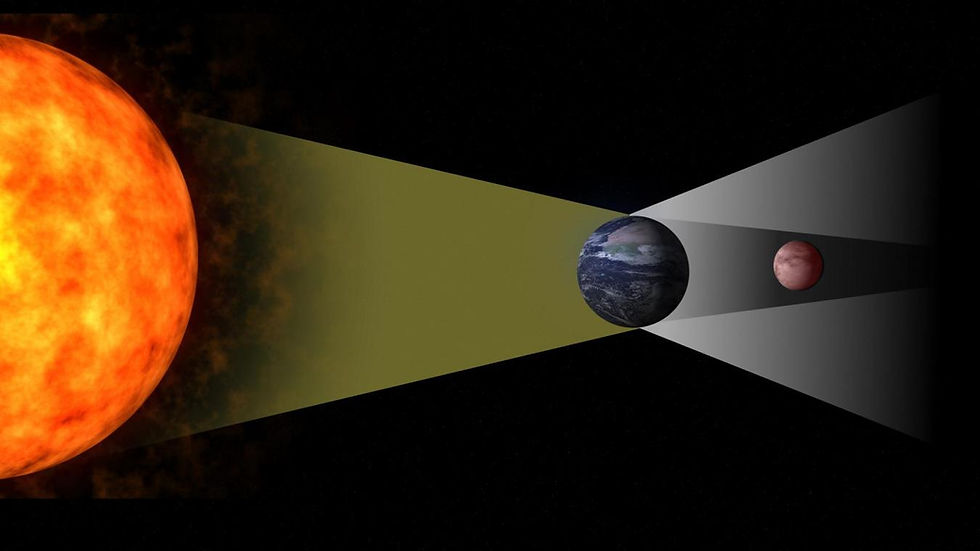

Dès 340 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote avança - dans son ouvrage "Du ciel" - deux solides arguments en faveur d'une Terre sphérique plutôt que plate. Tout d'abord, il avait compris que les éclipses de Lune étaient dues au fait que la Terre passait entre le Soleil et la Lune. En effet, une éclipse de Lune survient quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, la Lune se trouvant alors dans l'ombre de la Terre. Cette ombre projetée sur la Lune était toujours ronde, ce qui ne pouvait être le cas que si notre planète était sphérique.

Image d'une éclipse lunaire

Et puis, leurs voyages avaient aussi appris aux savants Grecs que la Terre était ronde. Durant leurs traversées, ils apprirent que l'étoile polaire apparaissait plus bas sur l'horizon dans les régions du sud que dans le Nord. Etant donné que l'étoile polaire est à l'aplomb du pôle Nord, un observateur au Pôle la verra au-dessus de sa tête tandis qu'à l'équateur, il la verra briller juste au-dessus de l'horizon. Mieux même, d'après la différence des positions apparentes qu'occupait l'étoile polaire en Egypte et en Grèce, Aristote avait déjà calculé approximativement la circonférence de la Terre qui devait, selon lui, être de 400 000 stades (la longueur d'un stade était probablement équivalente à 200 mètres ce qui double la valeur de la circonférence de la Terre : 80 000 km au lieu de 40 000 km qui est la valeur observée avec nos moyens modernes).

Ce n'est finalement que l'oeuvre des religieux du Moyen Age qui ont imposé le Mythe de la Terre plate.

Le géocentrisme

En revanche, pour des raisons mystiques, Aristote pensait que la Terre était immobile et que le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournaient selon un mouvement circulaire autour d'elle.

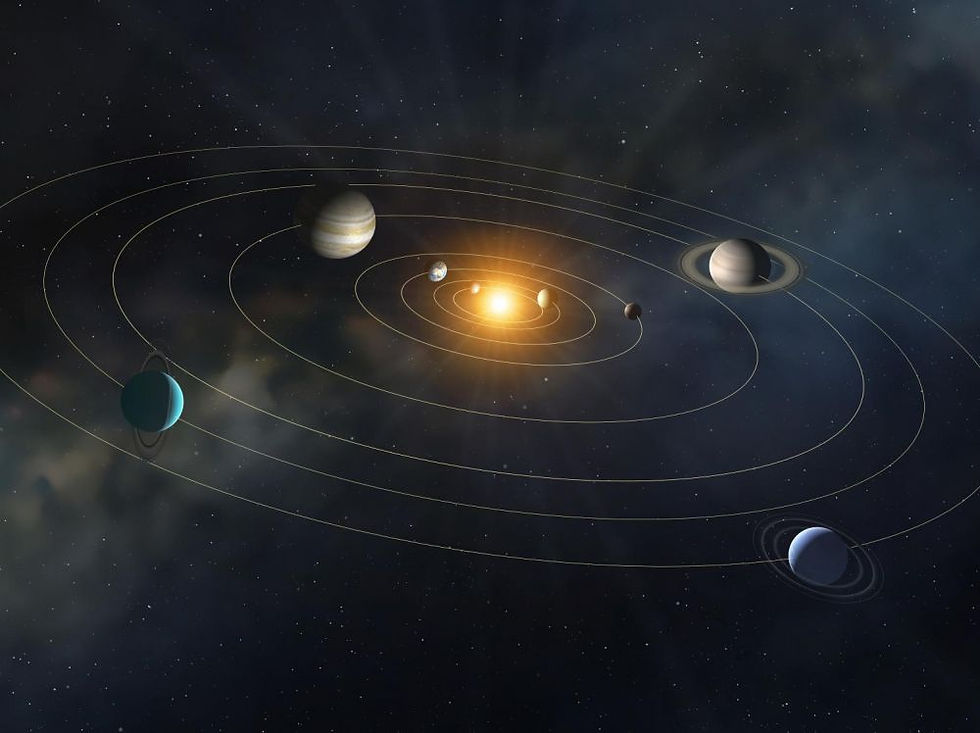

Ptolémée reprit cette idée et développa un système cosmologique achevé, plaçant la Terre au centre du monde. La Terre occupait la position centrale, entourée de 8 sphères qui portaient respectivement la Lune, le Soleil, les étoiles et les 5 planètes connues à l'époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les planètes elles-mêmes décrivaient de petits cercles sur leurs sphères respectives, cela pour rendre compte des trajectoires planétaires assez complexes que l'on observait dans le ciel.

Ce système géocentrique décrit par Ptolémée traversa les âges jusqu'au XVIème siècle, l'Eglise chrétienne y ayant trouvé notamment une vision de l'univers en accord avec les Saintes Ecritures. La Terre et sa création la plus importante, l'homme que Dieu a créé à son image, sont bien au centre de l'Univers. Mais Ptolémée lui-même était conscient que ses prédictions ne collaient pas toujours aux observations de la trajectoire des corps célestes. Il avait par exemple dû avancer l'hypothèse que la Lune suivait une trajectoire qui l'amenait parfois 2 fois plus près de la Terre qu'à d'autres moments.

Le Moyen Age tardif

C'est le prêtre polonais Nicolas Copernic qui, en 1514, proposa anonymement (sous peine d'être traîné jusqu'au bûcher) un système héliocentrique de notre univers. Pour lui, le Soleil était immobile au centre de l'Univers et les planètes décrivaient des orbites circulaires autour de notre étoile.

Puis deux astronomes (Galilée l'Italien et Kepler l'Allemand) défendirent publiquement la thèse copernicienne, faisant entrer la civilisation dans une ère plus relative où la Terre n'est plus au centre de l'Univers.

Galilée se mit à observer le ciel et, en 1609, découvrit que Jupiter était accompagnée de plusieurs petits satellites (ou lunes) qui tournaient autour d'elle. Cela laissait supposer que tout ne devait pas tourner obligatoirement autour de la Terre elle-même. Avec Galilée, on découvre également l'infinité des étoiles et, avec elles, l'infinité de l'Univers.

A cette même époque, Kepler modifia la théorie de Copernic en suggérant que les planètes décrivent non pas des cercles mais des ellipses, c'est-à-dire un cercle allongé. Les prédictions des astronomes mathématiciens correspondaient enfin aux observations !

Le problème newtonien

C'est Newton au XVIIème siècle qui montra que c'était la gravitation qui était responsable du mouvement elliptique de la Lune autour de la Terre, tout comme elle était également responsable des trajectoires elliptiques de la Terre et des planètes autour du Soleil. Rappelons que le savant anglais proposa la loi de gravitation universelle. Selon cette loi, tout corps dans l'univers est attiré par tout autre corps selon une force d'autant plus grande que les corps sont plus massifs et plus proches. Les corps s'attirent l'un l'autre selon une force proportionnelle à une quantité appelée leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les séparent.

Mais cela posait un nouveau problème.

Newton avait compris que, selon sa théorie de la gravitation, les étoiles devaient s'attirer entre elles, et que, apparemment, elles ne pouvaient pas fondamentalement rester au repos. Ne tomberaient-elles pas toutes alors en un point? Ce serait probablement le cas si les étoiles en nombre fini étaient distribuées dans une région finie de l'univers. Mais Newton avait calculé que si, au contraire, elles étaient en nombre infini, distribuées plus ou moins uniformément dans un espace infini, cela n'arriverait pas, car il n'existerait aucun point central vers lequel elles pourraient alors tomber.

Nous savons aujourd'hui qu'il est impossible d'avoir un modèle statique d'univers infini dans lequel la gravitation soit toujours attractive.

Il est intéressant de remarquer que, dans le climat général de pensée précédant le XXème siècle, personne n'a suggéré que l'Univers pourrait se dilater ou se contracter. Même si la théorie de Newton montrait que l'univers ne pouvait pas être statique, sous peine de s'écraser tout entier en un seul point du fait de la gravitation, personne ne pensa à suggérer l'hypothèse d'une expansion.

A la place, et en guise d'explication, il fut admis que la force gravitationnelle était répulsive à distance. Cela autorisait de façon très commode à ce qu'une distribution infinie d'étoiles reste en équilibre stable - les forces attractives s'exerçant entre étoiles proches étant contrebalancées par les forces répulsives dues aux étoiles plus lointaines. On sait aujourd'hui qu'un tel équilibre serait instable, les étoiles continueraient à tomber les unes sur les autres.

La naissance de l'Univers

Newton pensait que l'Univers était statique grâce aux forces gravitationnelles, mais aussi infini et uniforme, c'est-à-dire qu'on a les mêmes quantités d'étoiles dans toutes les directions, toute leur lumière devant donc arriver et être visible sur Terre, quelle que soit leur distance.

Or, le ciel est noir la nuit. Si on considérait vrai le modèle de Newton, la nuit ne pourrait pas être noire. Si le nombre d'étoiles est infini, la quantité de lumière devrait elle aussi être infinie. Sauf à considérer que les étoiles n'existent pas depuis toujours, qu'elles apparaissent et disparaissent, contestant l'uniformité de l'Univers.

C'est ce que nous dit en 1823 le philosophe allemand Heinrich Olbers, qui conclue sur l'impossibilité d'un univers statique infini. La seule façon d'éviter la conclusion que l'ensemble du ciel nocturne devrait être aussi brillant que la surface du Soleil était alors d'admettre que les étoiles ne brillaient pas depuis toujours mais qu'elles s'étaient bel et bien allumées à un moment donné dans le passé.

Mais cela nous amène à la question de savoir ce qui aurait provoqué l'allumage initial des étoiles... A cette époque encore, les gens croyaient en un Univers fondamentalement statique et sans changement, et la question de savoir s'il était né ou non n'intéressait que les métaphysiciens ou les théologiens.

C'est en 1929 qu'Edwin Hubble fit une observation cruciale. Où que nous regardions, les galaxies lointaines s'éloignent de nous à toute vitesse. Cela signifie qu'en des temps plus anciens, les objets avaient été plus proches les uns des autres. En fait, il semble qu'il y ait eu un moment, il y a 10 ou 20 milliards d'années, où tous ces objets étaient exactement à la même place et où, par conséquent, la densité de l'Univers était infinie. Cette découverte amenait enfin la question de la naissance de l'Univers devant la Science.

Les observations de Hubble sous-entendaient qu'il y avait eu un moment, baptisé le "Big Bang", où l'univers avait été infiniment petit et infiniment dense.

Dans de telles conditions, toutes les lois de la physique, et par conséquent leur capacité à prévoir le futur, s'effondraient.

Le Big bang reste toujours un mystère insondé par la science.

La théorie du tout

On l'a vu, toute théorie physique est toujours provisoire en ce sens qu'elle n'est qu'une hypothèse et qu'elle comporte son lot d'imperfections.

On pourrait dire qu'aujourd'hui, le Grâal de la science est de fournir une théorie unique qui décrive l'Univers dans son ensemble : la théorie de la Relativité générale et les lois de la Mécanique quantique - une théorie quantique de la gravitation ! Nous aurons l'occasion de détaille ce problème précis dans de nombreux articles tant il mérite de l'attention.

Mais il s'agit à grands traits de réconcilier les deux systèmes de fonctionnement de la physique actuelle. Il s'agit de :

- la théorie de la gravitation de Newton, qui explique les lois de la physique des corps célestes et de notre réalité de tous les jours à l'échelle macroscopique - pourquoi la pomme tombe de l'arbre, pourquoi je suis retenu au sol, etc.

- la mécanique quantique qui explique quant à elle le monde microscopique, c'est-à-dire le fonctionnement des particules. A cette échelle imperceptible pour l'oeil humain, la matière est à la fois une onde et une particule. Elle est dans les 2 états simultanément. Ce qui la rend visible, c'est uniquement la conscience de l'observatuer. En d'autres termes, la conscience crée sa propre réalité.

Comment expliquer alors que, dans le monde microscopique règne un relativisme absolu, chacun étant maître de sa propre réalité tandis que le monde visible qui nous entoure semble être objectivement le même pour tous et soumis à des lois intangibles? Voilà le plus grand mystère que le XXIème siècle devra percer.

Commentaires